Geśchichte von Burg und Gut Roggenśtein

Der Verein leitet seinen Namen vom bei Eichenau gelegenen Burgstall und dem anliegenden Gut Roggenstein ab.

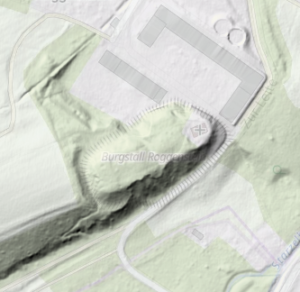

Von der hochmittelalterlichen Abschnittsburg bzw. Spornburg „Ruckenstain“ sind nur Geländespuren und zwei Gräben erhalten.

Die zweiteilige Anlage (je etwa 30 × 40 m) wird im Westen durch einen etwa sechs Meter tiefen Halsgraben vom Hinterland abgetrennt. Etwa 35 Meter östlich durchschneidet ein zweiter Graben (Tiefe ca. vier Meter) den Hügelsporn. Das Gelände fällt anschließend über eine Stufe zu einem dreieckigen Plateau ab, auf dem sich die Kapelle erhebt.

Bis in römische Zeit geht die Geschichte dieses Ortes zurück, als das Gebiet durch römische Siedler bewohnt wurde. Archäologische Nachweise dieser Zeit finden sich in Alling und Puchheim, wo sich jeweils Überreste einer „villa rustica“ finden.

In der Nähe der heutigen Kapelle wurden im 19. Jh. einige Körpergräber aufgefunden, deren genaue Lage und zeitliche Einordnung jedoch nicht mehr feststellbar sind. Am Hang zwischen dem Burgstall und dem Gut fanden Arbeiter 1843/44 beim Abführen von Sand einige Tongefäße, die sie in Erwartung eines Schatzes sofort zerschlugen. Die Scherben konnten später als römische Urnen identifiziert werden.

Zwischen Roggenstein und Gegenpoint auf dem Rücken, der die Gänge von Roggenstein in sich birgt, steht an einem Kreuzweg ein großer Römischer Grabhügel, ungegraben noch, […].

Oberbayerische Archiv für vaterländische Geschichte, 8. Band, 1. Heft – III. Miscellen – 2. Alterthümer um Fürstenfeld

Der Grabhügel wurde Ende der 1870er Jahre für die Bodengewinnung abgegraben.

Der Fund einer karolingisch-ottonischen Emailscheibenfibel in direkter Nähe des Burgstalls im Jahr 1989 belegt eine Nutzung des Areals bereits etwa in der 2. Hälfte des 9. Jh.

Im Jahre 828 finden auf königliche Anordnung Gerichtstage in Emmering und Alling statt, in Anwesenheit Bischofs Hitto von Freising, des königlichen Sendboten Graf Anzo und des Grafen Luitpold von Scheyern-Wittelsbach. In Esting hielt das Hochstift Freising schon unter Bischof Atto, der im Jahr 810 verstarb, einige Besitzungen.

Es ist unsicher, ob die Anlage ursprünglich als welfische Ministerialburg, Grenzbefestigung der Andechser oder der Wittelsbacher bzw. der Grafen von Dachau anzusehen ist.

Die Anlage der Burg lässt zwar den Sitz einer edelfreien Familie (ähnlich z.B. der in Alling) vermuten, aus Urkunden ist bisher aber keine edelfreie oder Dienstmannenfamilie „von Ruckenstain“ überliefert.

Die Grafen von Roggenstein, Markgrafen von Burgau und u.a. bekannt als Stifter des Klosters Wettenhausen, hatten ihren Stammsitz auf der Veste Roggenstein, die einst oberhalb des Ortes Wettenhausen stand. Es gibt keine urkundliche Verbindung zum Burgstall „Ruckenstain“, die Markgrafschaft Burgau erstreckte sich zu keinem Zeitpunkt so weit nach Osten, dass die Emmeringer Leite eine Grenze hätte darstellen können.

Sicher scheint nur, dass Ruckenstain dem Besitz der seit dem 11. Jh. nachweisbaren und ursprünglich welfischen, ab 1306 wittelsbachischen Ministerialen „Watt von Geggenpoint“ zuzurechnen ist.

Ruckenstain war möglicherweise also ein Vorwerk der Veste Geggenpoint, Stammsitz der Watt von Geggenpoint, deren Burgstall nur etwa drei Kilometer weiter westlich auf der Amperleite liegt.

Gunther von Geggenpeundt ist der erste der Watten von Gegenpoint, die urkundlich erscheinen: Er wird im Jahre 1110 im Traditionscodex des Klosters Benediktbeuern unter den Wohltätern des Stifts aufgeführt. Er verstirbt 1132 und wird im Familiengrab im Kloster Inderdorf begraben.

Nach Gründung des Klosters Fürstenfeld werden die Geggenpoint zu führenden Förderern und verlegen auch bald darauf die Familiengrablege in das neue Kloster.

Um 1400 stirbt das Geschlecht mit den letzten Watten, den Brüdern Conrad und Gunther von Geggenpoint in der männlichen Linie aus. Die Erbteilungen des 13. und 14.Jh. führten zu immer kleinteiligeren Besitzverhältnissen, so dass deren Einkünfte aus Zinsen und Steuern den Lebensunterhalt der Adelsfamilien nicht mehr decken konnten und daher Stück für Stück an zahlungskräftigere Parteien veräußert werden mussten.

Engelmar der Kuchenmeister der Herzoge von Bayern von Lochhausen und seine Frau Agnes von Geggenpoint sind die ersten schriftlich dokumentierten Besitzer der Veste.

Agnes, eine der Töchter des Wat II. von Geggenpoint und der Jutta von Greifenberg, hatte die Burg wohl 1274 als Heiratsgut mit in die Ehe gebracht. Nach Engelmars Tod verkauft Agnes im Jahr 1317 „von Geldtznot wegen“ einige Güter zu Puch und Aich und setzt „ihr Eigen zu Ruckenstein“ als Bürgschaft für einen Rückkauf ein, den sie 1319 dann auch wirklich tätigt.

1347 gehörte der „Ruckenstain“ den Eisenhofern:

Berthold der Eisenhofer von Rotpach, Sohn des Weichnand von Eisenhofen und Mechthilds von Gegenpoint (und damit Onkel von Günther, dem Watt von Gegenpoint), wird in einer Urkunde unter der Bezeichnung „von Ruckenstein“ als Zeuge genannt. Die Eisenhofer waren eines der reichsten und mächtigsten Adelsgeschlechter der Grafschaft Dachau.

Günther der Watt von Geggenpeundt verkauft seine eigenen Leute zu Pruckh dem Kloster Fürstenfeld. Zeugen: Ulrich der Ehinger und Utschalck, sein Bruder. Den Brief fertigt sein Vetter Herr Berthold der Aeusenhofer von Ruckenstein und Wilhelm Porttner zu Pruckh.

– Geben an St. Michaelstag (29. Sept.) 1347Regesten und Urkunden über das Kloster Fürstenfeld

Zehn Jahre später, am Lichtmeßtage 1357, stifteten sich Hainrich der Fuchs, Bürger zu München, und Margareth seine Frau, mit einem drei Tagwerk großen Anger zu Ruckenstein an der Starzel eine Seelenmesse zu Fürstenfeld. Vielleicht war diese Margareth eine Kuchenmeisterin, welche Familie bald nachher Rockenstein erneut käuflich erworben hat.

Rudolf Preysinger von Wolnzach verkaufte 1361 die Burg an Heinrich den Kuchenmeister von Lochhausen, den Bruder des bereits genannten Engelmar. Wie und wann genau die von Preysing in den Besitz der Burg Roggenstein gelagt sind, ist derzeit über Urkunden nicht nachweisbar.

Die Familie Küchenmeister hatte bis 1405 ebenfalls reichen Besitz in Neuhausen und Heinrich wird dort 1362 als Heinrich Küchenmeister von Ruckenstein bezeichnet.

Rudolph Preysinger von Wolnzach verkauft Heinrich dem Kuchenmeister von Lochhausen, Bürger zu München, und Katharinen, dessen Hausfrau, all sein Gut zu Ruggenstein und Leute allda, so sein Eigen waren, um 200 Pfd. Münchner Pfennige.

– Dat. Mittwoch nach Pauli Bekehrung (27. Jan.) 1361Regesten und Urkunden über das Kloster Fürstenfeld

Heinrich der Kuchenmeister erscheint in einer anderen Urkunde als „der ehrbar feste Ritter Heinrich der Kuchenmeister von Ruckenstain, Bürger zu München“

Seine Witwe Katharina veräußerte den gesamten Besitz mit den zugehörigen Höfen (dem heutigen Gut Roggenstein) schließlich 1371 an das Kloster Fürstenfeld.

Katrei Heinrichs des Kuchenmaisters von Ruckenstain Wittib und Ulrich ihr Sohn verkaufen ihr Gut Ruckenstain, das Burgstall, das Gesäzz und die Höf an den Abt und das Kloster Fürstenfeld um 300 Pfd. Würzburger Pfg., und setzen zu einem Fürpfand ihren Hof zu Lochhausen den sie zu Lehen haben von den Fürsten zu Bayern, und wovon der Lehentrager Ott der Marschalk von Naenhoven ist, und dann ihre Hub zu Gelting.

Mitsiegler: Perchtold der Aüsenhover von Rotpach und Ott der Marschalk von Naenhoven.

– G. am Ruprethstag (27. März) 1371Regesta sive Rerum Boicarum

Die Burg war offenbar verlassen, da sie bereits als „Burgstall“ bezeichnet wird. Das Kloster wollte durch den Ankauf wohl einen Wiederaufbau der Burg verhindern. Aus diesem Grund hatte es wohl auch sämtliche weiteren Nachbarburgstellen erworben: Gegenpoint und Eisenberg, Wildenroth, Rottbach und Puchheim.

Um 1400 entstand die erhaltene Kapelle St. Georg auf dem kleinen Plateau zwischen der Burg und dem Gutshof. Ob hier ein direkter Zusammenhang mit der ehemaligen Burgkapelle besteht, ist unklar. Jedoch lässt die Bausubstanz darauf schließen, dass sie beim Verkauf 1371 bereits als Teil des Herrensitzes existierte: Teile des Natursteinfundaments und die Lage am östlichen Ende des Hauptburgplateaus (zwischen Burg und Gut) sprechen für die Annahme, hier bereits den Standort der ursprünglichen Burgkapelle zu lokalisieren.

Emering […] habet duas capellas, videlicet S. Nicolai in Geckapult [Gegenpoint] et S. Margaretha in Rockastain […]

Sunderndorferische Matrikel, 1524

Als im Jahre 1422, vor der Schlacht bei Alling, eine ingolstädtische Reiterschaar unter Christoph von Laymingen die Ortschaften an der Amper plünderte und verbrannte, dürfte auch Roggenstein gelitten haben.

Am 29. Januar 1828 fördert ein Bodenfund 141 Münzen zu Tage, die ausschließlich bis und vor 1406 geprägt worden sind. Ein Zusammenhang mit den Plünderungen vor der Schlacht bei Alling ist also nicht auszuschließen.

Ruckenstein, wo noch 1467 vom Klosterstift Dorfgericht gehalten wird, bestand zu dieser Zeit noch aus mehreren Höfen, die erst später in ein einziges Gut umgewandelt und an bäuerliche Leibgedinger vergeben werden.

Im Jahre 1553 hatte Kaspar Syger vom Kloster Füstenfeld Lebgeding auf Rockenstein.

1587, den 9. November, erscheint Hanns Schädl von Ruckenstein und Elisabeth seine Hausfrau. Die gemeinsame Tochter Anna heiratete 1594 den Stephan Graf von Biburg.

Ihr Vater hatte die Nutzung „der Einöde zu Ruggenstain“ vom Kloster Fürstenfeld leibgedingsweise inne, und sollte sie nach drei Jahren mit seinem Schwiegersohne teilen.

Hanns Schädl erscheint ein weiteres Mal 1616, den 14. Dezember, in den fürstenfeldischen Gerichtsprotokollen als „fürstenfeldischer Grund- und Gerichts-Unterthan zu Ruggenstain“.

Pilipp Apian erwähnt den Ort als „Ruckenstain“ in seiner „Topographie von Bayern“, die er bis 1582 verfasste, und in der er nahezu das gesamten Gebiet beschreibt, das zum 16. September 1180 unter der Herrschaft Pfalzgraf Otto von Wittelsbach stand.

Ruckenstain arx in colle et templ. ad amnem Startzel, in ora sinistra sita est.

Topographie von Bayern, Philipp Apian, 1563

Da hier von „arx in colle“ – also einer „Festung auf dem Hügel“ die Rede ist, ist dies eindeutig auf die Existenz einer Burg bezogen, von der wohl zu Apians Zeit noch einzelne Gebäudeteile standen, da er einen Ansitz (das „gesäzz“) beschreibt und burgartig zeichnet.

Der Hinweis „et templ.“ – also „et templum“ bezieht sich auf eine Kirche an diesem Ort, was auf die noch heute bestehende Kapelle hindeutet.

Die Kirche hatte wohl ursprünglich auch einen Turm, der bereits von Apian gezeichnet, als auch später noch einmal erwähnt wurde:

Ecclesia filiales S. Georgii in Rokhenstain. Ecclesia modica cum uno altari, in honorem S. Georgii dedicato. Divina hic solent peragi Josephi, Bartholomae et Margaritae. Coemeterium non adest. Sacristia necessaria habet paramenta et turris campanas benedictas duas. […]

Kanonicus Schmidtische Matrikel des Bisthums Freysing, 1738-1740

Am 23. September 1828 fördert ein weiterer Bodenfund über 400 Münzen zu Tage, die alle zu Anfangs des 17. Jh. geprägt wurden. Hierbei könnte es sich also um Spuren tragischer Ereignisse durch Plünderungen während des 30-jährigen Krieges handeln.

Im Jahre 1640 war Georg Graf „Bauer“ zu Roggenstein, 1667 Abraham Graf, 1692 Michael Pichler, Stiefvater der Catharina Graf. 1709 ist es inzwischen Michael Graf, dessen Kinder noch 1772 zu Roggenstein lebten. Somit hatte die Familie Graf das Bauerngut fast 200 Jahre lang vom Kloster Fürstenfeld inne.

Ende der 1760’er Jahre scheinen diverse Umbauten an der Kirche vorgenommen worden zu sein. In diese Zeit fällt wohl auch der endgültige Abbruch des Turms und der Umbau des Dachstuhls auf seine heutige Form mit dem Giebeltürmchen.

Die Entstehungszeit der Fresken, die 1911 unter mehreren Schichten Kalkputz wiederentdeckt wurden, wird von Kunsthistorikern in die Zeit um 1430 datiert.

Einen umliegenden Friedhof hat es nicht gegeben.

Ein Besuch der Kapelle ist möglich. Mehr Informationen und Führungen bietet der Kapellenverein Eichenau an.

Der alte Maierhof unter der Burg blieb bis zur Säkularisation im Besitz des Klosters und wurde am 3. Juli 1803 zusammen mit dem restlichen Klosterbesitz an den nordböhmischen Fabrikanten Ignaz Leitenberger verkauft. Der Kaufpreis betrug 130 000 Gulden. Nur 13 Jahre später, 1817, erfolgte der Rückkauf. Leitenberger erhielt 240 000 Gulden für die Abtretung der Eigentumsrechte.

Auf dem „Kgl. Remonte-Depot“ wurde in der Folge Pferdezucht für den Wiederaufbau des Bayerischen Heeres nach den Befreiungskriegen betrieben. Auch ein Wirtshaus gehörte nun mit zum Gebäudekomplex.

Am 1. Mai 1896 wurde der Haltepunkt Roggenstein mit Aufnahme des Vorortverkehrs der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen in Betrieb genommen. Er entstand am Schrankenposten nördlich des Hofguts Roggenstein. Als Stationsgebäude diente das Gebäude des Schrankenpostens.

Zum 14. Mai 1935 löste die Deutsche Reichsbahn den Haltepunkt auf und ersetzte ihn durch den 600 Meter weiter östlich gelegenen Haltepunkt Eichenau.

Nach dem ersten Weltkrieg wurde der Fohlenhof aufgelöst und der Wittelsbacher Ausgleichsfond trat in die Besitzrechte ein.

1943 ging das Gut und alle dazugehörigen Besitzungen wieder durch Kauf in Staatsbesitz über.

Heute dient Gut Roggenstein als staatliches Versuchsgut der Technischen Universität München Weihenstephan.

Quellen:

Apian, Philipp: Chorographia Bavariae, 1563

Apian, Philipp: Bairische Landtafeln 1568, Landtafel 17

Regesta sive Rerum Boicarum, 1764-1853

Ueber Land- Hofmarchs- und Dorfgerichte in Baiern, 1795

Geschichtliche Nachrichten über die ehemalige Grafschaft und das Landgericht Dachau, 1844

Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, 8. Bd., 1847

Siegel und Wappen der Münchner Geschlechter, 1849

Die aelteren Matrikel des Bisthums Freysing, 2. Bd., 1849

Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, 21. Bd., 1859-61

Geschichtliche Nachrichten von der Burgstelle Gegenpeunt, 1861

Chronik des Marktes Fürstenfeldbruck, 1877

Einige Nachrichten über die Burgstelle und Schwaige Rockenstein, 1877

Eine karolingische Emailscheibenfibel vom Burgstall Roggenstein bei Fürstenfeldbruck; S. Kirchberger; In: Aspekte der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Festschrift für Walter Sage, Bonn 2003

Ottonische Emailscheibenfibeln aus Eching, Lkr. Freising; C. Later; In: Bayerische Vorgeschichtsblätter, München 2009

Bodenreliefkarte des Burgstalls: © Bayerische Vermessungsverwaltung (2025), Datenquelle: Geoportal Bayern www.geoportal.bayern.de

Div. Ausgaben der Zeitschrift Amperland

Deutsches Archäologisches Institut

Fotos der Kapelle St. Georg: B. Liedloff